Puentes La política comercial en los 100 primeros días de Obama

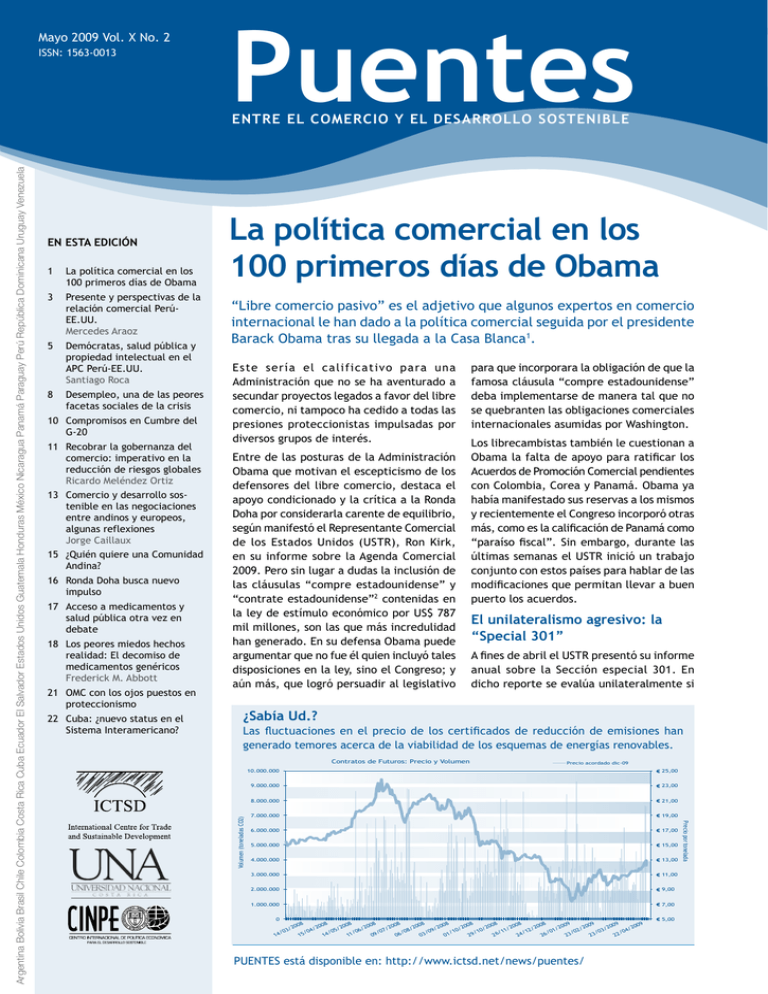

Anuncio