El espacio de la politica.pdf

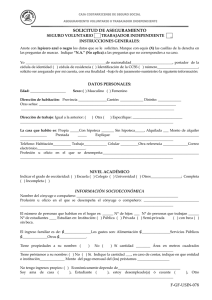

Anuncio