LIDERAZGO POLÍTICO Y SUS IMPLICACIONES EN LA DIPLOMACIA

Anuncio

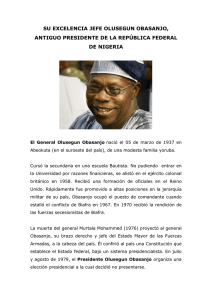

LIDERAZGO POLÍTICO Y SUS IMPLICACIONES EN LA DIPLOMACIA AFRICANA: EL CASO DE NIGERIA DURANTE LA CUARTA REPÚBLICA (1999-2015)* Eduardo A. Carreño Lara** Resumen El objetivo de este trabajo de carácter exploratorio es analizar el impacto del liderazgo político en el proceso de formulación de la política exterior de Nigeria durante la Cuarta República, en particular, durante los gobiernos de los Presidentes Olusegun Obasanjo (1999-2007), Umaru Yar’Adua (2007-2010) y Goodluck Jonathan (2010-2015). Palabras clave Nigeria - Diplomacia - Liderazgo - Política Exterior - Toma de Decisiones BORRADOR PARA DISCUSIÓN Y COMENTARIOS FAVOR NO CITAR NI REPRODUCIR * Este trabajo es parte de la tesis doctoral del autor, la cual se desarrolla en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (Becario del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile, 2015-2017) ** Investigador del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile ([email protected]) Para comprender el proceso de toma de decisiones en política exterior en África Subsahariana es pertinente analizar los contextos culturales y organizacionales de cada Estado, los cuales indiscutiblemente se encuentran condicionados por sus débiles capacidades nacionales y el cambiante entorno internacional. En este contexto, en donde la conducción política implica necesariamente integrar la influencia de instituciones “formales” e “informales”, emergen con fuerza líderes personalistas (y omnipresentes en muchas ocasiones) que –por una parte- llenan vacíos de poder; y por otra, definen sin mayor oposición la agenda política. En la mayoría de estos casos primará la “visión internacional”1 del líder por sobre la negociación política en el seno de las instituciones estatales, es decir, la definición de las prioridades diplomáticas y de los instrumentos de política exterior que serán utilizados en un contexto especifico, estará determinada principalmente por el sistema de creencias, percepciones y aspiraciones del Jefe de Estado en relación al papel que debería jugar su país en el concierto mundial. En el caso de Nigeria, tras el restablecimiento del orden democrático en mayo de 1999, la política exterior ha estado condicionada por la personalidad y estilo de liderazgo de sus gobernantes, los cuales en mayor o menor medida han buscado imponer su ideario en lo referido –primero- a la relación con los países vecinos; segundo, al papel de la diplomacia nigeriana en Naciones Unidas y la Unión Africana; y tercero, al alcance de los vínculos estratégicos con las grandes potencias globales. Un análisis comparado de los éxitos y fracasos de las administraciones de Obasanjo, Yar’Adua y Jonathan en estos tres ámbitos permitirá comprender el actual posicionamiento internacional del régimen de Abuja, como también evaluar de manera critica su marco institucional en política exterior, en particular, el proceso decisorio y el rol de sus principales actores. 1 Conjunto de creencias acerca de cómo deben actuar e interactuar las personas y los países para alcanzar un estado futuro idealizado (Strange & Mumford, 2002). Ésta no es espontánea, por el contrario, deriva de un conjunto experiencias dentro de un sistema social que provee las bases para formular un “modelo mental de operaciones” (Jacobsen & House, 2001). 2 Liderazgo y política exterior: consideraciones teóricas El análisis del liderazgo en política exterior contiene complejos e interrelacionados patrones de información, tales como creencias, actitudes, valores, experiencias, emociones, rasgos, estilos, memoria y auto-percepciones. La mentalidad del líder varía de acuerdo a su propia sociedad, es decir, factores culturales, históricos, geográficos, económicos, políticoinstitucionales, ideológicos y demográficos configuran tanto el ambiente operacional del decisor, como las estrategias y medios involucrados en el alcance de sus metas. A nivel de individuo, las teorías dan cuenta de cómo el sistema de creencias del líder2 y sus atributos personales idiosincráticos explican las opciones de política exterior. En un principio, estas investigaciones fueron vistas con escepticismo, por cuanto se creía que no eran propias de la Ciencia Política; o bien se estimaba que tenían un carácter residual tras la consideración de factores sistémicos, sociales y gubernamentales. Sin embargo, las últimas décadas los atributos de la personalidad, los procesos cognitivos, las actitudes y los sistemas de creencias han jugado un papel crucial en el análisis de política exterior. En efecto, gran parte de los estudios más recientes sobre estos aspectos psicológicos ha evolucionado a partir de la obra de Ole R. Holsti (1962), Alexander George (1979), Stephen G. Walker (1983) y Margaret G. Hermann (1978). En el caso de esta última investigadora, sus aportaciones han cimentado por casi cuatro décadas el desarrollo de los estudios de liderazgo en el campo diplomático. Su marco teórico considera la interrelación de ocho características personales, las cuales se relacionan con ciertos comportamientos de política exterior y su proceso decisorio específico (Hermann, 1987: 167): a) Nacionalismo: Visión internacional en la cual el propio país es el centro del concierto mundial (o regional); existen fuertes lazos emocionales con el EstadoNación; la propia nación se percibe como la mejor, mientras las otras se perciben en 2 Percepciones, interpretaciones y procesamiento de la información acerca de una situación internacional. 3 términos menos positivos; se hace hincapié en la importancia de mantener el honor y la identidad nacional. b) Creencia en la habilidad que se tiene para controlar los acontecimientos: Visión internacional en la cual se percibe un cierto grado de control de las situaciones en las que se está involucrado. Existe la percepción de que tanto los individuos como los gobiernos pueden influir en todo lo relativo a ellos. c) Necesidad de poder: El individuo busca establecer, mantener o restaurar el control del poder y la capacidad de influencia sobre otras personas o grupos. d) Necesidad de afiliación: Buscan establecer, mantener o restablecer relaciones cercanas y amistosas con otras personas o grupos. e) Complejidad conceptual: Grado de diferenciación que un individuo muestra en la descripción de otras personas, lugares, políticas, ideas o cosas. Lo mismo al momento de llevar a cabo una discusión. f) Autoconfianza: Sentido de importancia personal que tiene cada sujeto; la imagen de un individuo en relación a su propia capacidad para relacionarse adecuadamente con el entorno. g) Desconfianza hacia los demás: Sentimiento general de duda, inquietud, aprensión y cautela hacia los demás; una inclinación a sospechar de los motivos y acciones de los demás. h) Orientación a tareas: Se evidencia una interacción con otros sólo con el fin de conseguir que las tareas se hagan bien, obviándose así los sentimientos y necesidades de los demás. 4 Estas características personales pueden agruparse en cuatro grandes categorías: creencias, motivos, estilo decisorio y estilo de relaciones interpersonales. Las creencias se refieren a los supuestos fundamentales de un líder político en relación al mundo (p.ej.: “¿mantener la soberanía nacional es el objetivo más importante de una nación?”). En efecto, las creencias determinan tanto la interpretación que hace un líder político de su entorno, como las estrategias que empleará (Jervis, 1976). Dos de las características personales examinadas por Hermann en una de sus obras seminales caen dentro de esta categoría: el nacionalismo y la creencia en la habilidad que se tiene para controlar los acontecimientos (Hermann, 1980). Sostiene, entre otras consideraciones, que habitualmente el nacionalismo es utilizado para explicar las acciones de un líder político específico, sobre todo en los acontecimientos que acaecen en los países del Tercer Mundo. Del mismo modo, se estima que la creencia de un líder en su capacidad para enfrentar los retos es fundamental en el desarrollo de sus códigos operacionales3, es decir, en cómo un decisor define las reglas básicas que rigen el comportamiento político (Walker & Schafer, 2006). En cuanto a los motivos, la necesidad de poder es probablemente el más común dentro de los líderes políticos. Sin embargo, es pertinente también evaluar la necesidad de afiliación y la necesidad de logro (McClelland, 1992). Al igual que las creencias, los motivos afectan la interpretación del entorno, como también las estrategias que utilizan los líderes políticos. El estilo decisorio dice relación con una pregunta de investigación esencial: ¿cómo el líder adopta las decisiones? Una evaluación del estilo de un político implica analizar, primero, el nivel de apertura que tiene frente a nueva información; segundo, su preferencia por ciertos niveles de riesgo; tercero, la capacidad para tolerar la ambigüedad; y cuarto, el nivel de 3 Nathan C. Leites (1951) introdujo este concepto para referirse al conjunto de axiomas, postulados y premisas que parecen constituir el fundamento de creencias y prácticas más específicas. Posteriormente, el concepto será reinterpretado, lo cual implicó considerar varias dimensiones estándar o tipologías de temas alrededor de los cuales podrían constituirse los códigos operacionales de los individuos (p.ej.: “¿cuál es la naturaleza del universo político: conflictivo o armónico?”, “¿cuáles son las condiciones para la paz?”) (Winter, 1992). 5 complejidad conceptual, es decir, la capacidad para estructurar y procesar la información (Hermann, 1980). Es importante también determinar los niveles de complejidad conceptual por cuanto a partir de ellos es posible estimar con cierta precisión el impacto de la agresividad de los líderes en su política exterior. En efecto, Michael J. Driver (1977) sostiene que los líderes de baja complejidad pueden encontrarse más propensos a la agresión con independencia de la situación; mientras que, por el contrario, los líderes de alta complejidad mostraran más prudencia en su actuar y sólo reaccionaran agresivamente frente a una provocación o tras fallar las estrategias disuasivas. Finalmente, el estilo de relaciones interpersonales condiciona tanto el carácter como el contenido de la política exterior. Hermann sostiene que la paranoia (suspicacia excesiva) y el maquiavelismo (comportamiento manipulador sin escrúpulos) suelen determinar las relaciones interpersonales de los líderes políticos (Hermann, 1980). Debido a que las creencias y motivos determinan la interpretación que hace el líder de su entorno, éstos se muestran más propensos a instar a sus gobiernos a actuar de manera consistente con este tipo de imágenes. En concreto, las creencias y motivos de los líderes políticos proporcionan un mapa para trazar su curso, por cuanto –primero- la información con que cuenta los decisores suele ser incompleta; segundo, el conocimiento que muestran los políticos de las relaciones fines-medios generalmente es insuficiente para predecir con certeza el impacto y consecuencia de los distintos cursos de acción barajados; y tercero, a menudo es difícil para el decisor formular un criterio único al momento de escoger la “mejor” decisión (George, 1969). Con respecto al estilo decisorio y el estilo de relaciones interpersonales, se parte del supuesto de que los líderes replican en su actividad política los patrones que siguen en estos dos ámbitos en su vida personal. Así, por ejemplo, algunos Jefes de Estado centran en ellos y sus grupos asesores más cercanos el proceso decisorio de la política exterior; mientras que otros optan por dejar actuar en estas cuestiones a la burocracia especializada, salvo que 6 se trate de una crisis de proporciones. Este último punto es muy importante, por cuanto las burocracias tienden a ajustarse al estilo del líder a fin de minimizar las diferencias entre ellas y el Ejecutivo. Por otra parte, si se examinan los rasgos asociados a un líder agresivo, se evidencia la necesidad de manipular y controlar a los demás, poca capacidad para considerar una amplia gama de alternativas de decisión, desconfianza frente a los motivos de los demás, un gran interés en el mantenimiento de la identidad y soberanía nacional y una inclinación a iniciar acciones. Hermann (1980), al extrapolar estas dinámicas al comportamiento en política exterior, identifica líderes que buscan mantener la individualidad de su nación por cuanto un amplio contacto con otras puede conducirlos a la dependencia. Asimismo, instan a sus gobiernos a sospechar del actuar de los líderes de otros países, como también esperan que la interacción con éstos se hagan bajo los términos de sus naciones. En contraposición a este estilo de liderazgo, Hermann (1980) identifica al líder conciliador. Sus características personales develan una necesidad de establecer y mantener relaciones de amistad con los demás, capacidad de considerar una amplia gama de alternativas, poca desconfianza hacia los motivos de otros, no muestran mayor preocupación por el mantenimiento de la identidad y soberanía nacional y poco interés en iniciar acciones. Estas dinámicas sugieren una política exterior más participativa, por cuanto estos líderes buscan que sus naciones interactúen y aprendan de otras. Generalmente, este tipo de políticos se muestra más proclive a trabajar con sus pares en la solución de los problemas, como también más sensible y receptivo al entorno internacional. Cada una de estas orientaciones modela el comportamiento de un líder político. A partir de ellas, el decisor probablemente movilizará al gobierno, fijará su visión internacional y definirá el comportamiento interpersonal que mostrará en el proceso de toma de decisiones. Hermann (1976) sugiere en sus investigaciones que las características personales se relacionan entre sí para modelar una orientación propia del líder al momento de actuar o responder al entorno; sin embargo, esta investigadora destaca también una cuestión central: el impacto de las características y orientaciones está determinado por las circunstancias. 7 Por ejemplo, el interés que muestre el líder político en los asuntos exteriores aumentará el efecto de sus características de personales en el comportamiento internacional del país, por cuanto el interés en estos temas actúa como una fuerza motivadora que lo lleva a involucrarse directamente en el proceso decisorio. Si no muestra mayor entusiasmo frente a estas cuestiones, probablemente delegará en otros y el impacto de su personalidad en la decisión se anulara. Del mismo modo, la experiencia previa en la gestión de asuntos internacionales condiciona el impacto de la personalidad del líder en el ámbito diplomático y estratégico. En efecto, quien no tiene formación o practica en el campo internacional apelará más a sus predisposiciones naturales al momento de sugerir posibles alternativas o planes de acción. En contrapartida, quienes gozan de experiencia en materia de política exterior, probablemente hayan desarrollado ciertos estilos y estrategias para enfrentar determinadas situaciones, por lo cual, habrá menos dependencia de sus predisposiciones subyacentes. Por otra parte, las percepciones son cruciales en cualquier estudio sobre las fuentes a nivel individual de la política exterior. Al respecto, Herber Simon (1985) sostiene que no existe un proceso decisorio totalmente racional, por lo cual, desarrolló los conceptos de "racionalidad limitada" y "satisfacción". La racionalidad limitada hace hincapié en los límites psicológicos e intelectuales de los seres humanos, el deseo normal de simplificar el mundo, la tendencia a tomar atajos en el pensamiento que violan la lógica formal, la incapacidad de la mayoría de las personas de tener en cuenta simultáneamente un complejo conjunto de variables. Así, en este escenario, los individuos examinan secuencialmente las opciones que enfrentan hasta que encuentran una que cumple sus estándares mínimos de aceptabilidad o “satisfacción”. En esta misma línea, Robert Jervis (1976) investigó por qué un actor percibe erróneamente las acciones e intenciones de otros actores, estableciendo como factores determinantes de esta realidad las presiones por un cierre cognitivo prematuro, el no reconocimiento de la 8 influencia de creencias preexistentes, las ilusiones y la satisfacción perceptual4. Aun cuando estos planteamientos han ayudado a comprender la relación existente entre procesos decisorios individuales y grupales en el campo de la política exterior, suele criticarse a este enfoque la incapacidad para distinguir entre los aspectos estáticos y dinámicos de las percepciones; como también la desatención a las dinámicas de grupo y variables sociales y culturales. Por último, dado que el mundo es extraordinariamente complejo, incoherente y cambiante, las capacidades de las personas se ven limitadas a la hora de procesar la información y satisfacer plenamente las normas ideales de racionalidad. Los individuos adoptan una serie de “atajos cognitivos” o heurística que pueden servir a las personas en una amplia variedad de situaciones, pero también son fuente de errores y “sesgos cognitivos” que se producen de manera independiente a las emociones o intereses (Levy, 2013). De este modo, los sujetos intentan actuar racionalmente, pero lo hacen dentro de sus representaciones mentales simplificadas de la realidad ("racionalidad limitada") (Chong, 2013). Este paradigma sostiene que las predisposiciones cognitivas o modos de pensar de una persona juegan un papel desproporcionado en la conformación de sus percepciones, lo cual lleva generalmente –primero- a atender selectivamente la información (“cierre cognitivo prematuro”); y segundo, a que la gente vea lo que espera ver en base a creencias previas y visiones de mundo (Levy, 2013). En cuanto al papel de las emociones o motivaciones en las percepciones, Jervis (1976) aborda en su investigación la influencia de los deseos y temores de los sujetos sobre los juicios y el proceso decisorio. Estos factores conducen a la emergencia de "sesgos motivados", los cuales son impulsados por las necesidades emocionales de las personas, por su necesidad de mantener la autoestima y por sus intereses (diplomáticos, políticos, organizacionales o personales). El razonamiento motivado sirve para racionalizar las políticas que apoyan intereses propios y necesidades emocionales, es decir, la gente ve lo que quiere ver más que lo que espera ver (Levy, 2013). 4 Se refiere a la formación de una imagen prematura debido a la presión por llegar a una conclusión rápida. 9 Los sesgos motivados tienen más probabilidad de manifestarse en decisiones que implican altos niveles de riesgos y acciones consecuentes que puedan afectar importantes valores o compensaciones entre ellos. En efecto, la amenaza a valores básicos conduce a menudo a los decisores a negar tanto la existencia de ésta, como también a hacer concesiones entre los valores. Asimismo, la conveniencia de un resultado a menudo influye en la probabilidad percibida de alcance de éste (Duelfer & Dyson, 2011). En cuanto a las motivaciones, éstas comenzaron a incorporarse sistemáticamente en los estudios de política exterior a finales de la década de los noventa. Se asiste a una transformación conceptual: las emociones dejan de ser consideradas una fuente de desviación de la racionalidad. Ahora son necesarias para esta última. Este argumento se ve reforzado por el desarrollo de la neurociencia y la capacidad de distinguir los centros de cognición y emoción en el cerebro humano (Stein, 2012). Fundamentos del liderazgo político en África La mayoría de las investigaciones académicas sobre liderazgo político abordan éste desde un punto de vista biográfico y narrativo, basándose eminentemente en la realidad de los países Occidentales (Lyn de Ver, 2008). Al respecto, Stella M. Nkomo (2006) sostiene que gran parte de la teoría del liderazgo emana de EEUU, desarrollándose en este país aproximadamente el 98% de las investigaciones empíricas sobre este tema. Ante esta realidad, esta investigadora sudafricana plantea una importante pregunta: ¿cómo se retrata en la literatura especializada el liderazgo africano? A menudo, por ejemplo, el ex presidente Nelson Mandela es catalogado como un líder carismático y servidor. Asimismo, suele considerarse el reinado de Shaka como un ejemplo de liderazgo despótico (Kets de Vries 2005). En referencia a la historia precolonial de África, Nkomo (2006) sostiene que existe un gran número de evidencias de prácticas de liderazgo que reflejan valores democráticos y normas culturales, es decir, el humanismo africano o “Ubuntu”. 10 El estudio del liderazgo político africano tras la descolonización es bastante escaso, sin embargo, el desarrollo de éste puede clasificarse en cinco escuelas en consideración de los personajes analizados: primero, “héroes de la historia”, la cual estudia aquellos políticos que encauzaron la independencia del continente e impulsaron la creación de la Organización de la Unidad Africana (p.ej.: Kwame Nkrumah); segundo, líderes golpistas, es decir, aquellos caudillos militares que expulsaron a los referentes de la liberación de África (p.ej.: Yakubu Gowon); tercero, líderes reformistas, los cuales participaron en la democratización de los países africanos (p.ej.: Olusegun Obasanjo); cuarto, líderes de regímenes neopatrimoniales (p.ej.: Mobutu Sese Seko); y quinto, "nueva generación" de líderes africanos (p.ej.: Ellen Johnson-Sirleaf). En una investigación reciente, Richard Bolden y Philip Kirk (2009) tratan el liderazgo político desde una perspectiva africana, es decir, analizan los significados y connotaciones que el concepto tiene para la población local desde una perspectiva afrocéntrica que abandona los paradigmas metodológicos y empíricos dominantes. Estos investigadores sostienen que dado lo vasto del continente, como también la gran diversidad nacional, tribal, étnica y religiosa, el término "liderazgo africano” es demasiado amplio desde el punto de vista ontológico; sin embargo, el concepto evoca reacciones particularmente fuertes que van desde una sensación de optimismo (emotividad) a persistentes connotaciones negativas (exclusión, discriminación, racismo). Otro campo de investigación académica desarrollado recientemente dice relación con la ética y el liderazgo político en los países africanos. Al respecto, Abiodun Salawu (2011) aborda en sus estudios las implicaciones del “paradigma ético del desarrollo humano” en la conducción política en África, el cual promueve el cultivo de la mente sobre la base de los más altos ideales sociales. Su tesis defiende la importancia de la ética oral africana, es decir, la inculcación desde la niñez de valores como la buena ciudadanía y el liderazgo; ambas piezas esenciales para crear una civilización. 11 Ali A. Mazrui, uno de los pioneros en el estudio de los gobiernos personalistas, establece una tipología del liderazgo en África, destacando en ella los “carismáticos”, los “movilizadores” (p.ej.: Nkrumah, Nyerere y Nasser), los “conciliadores” (p.ej.: Nelson Mandela), los “autoritarios” (p.ej.: Sani Abacha) y los “patriarcas” (p.ej.: (Jomo Kenyatta y Félix Houphouët-Boigny) (Mazrui, 2007). Analiza también el ascenso de los tecnócratas a la dirección política; los liderazgos personalista (p.ej.: Hastings Banda de Malawi) y monárquicos (Jean-Bédel Bokassa); y la sucesión dinástica (p.ej.: Laurent y Joseph Kabila). Robert I. Rotberg es otro influyente académico dedicado al estudio de los liderazgos políticos en África. Sostiene que habitualmente este continente debe lidiar con pobres y malévolos liderazgos (cleptócratas, autócratas y analfabetos económicos), los cuales presentan habitualmente las siguientes características: primero, para ellos el poder es un fin en sí mismo; segundo, no buscan el bien común; tercero, se muestran indiferentes frente al progreso de los ciudadanos, aun cuando buscan permanentemente su adulación; y cuarto, sus decisiones no suelen basarse en la razón, sino en virulentas ideologías sociales o raciales (Rotberg 2006; 2004) En contraposición a este estilo de liderazgo, Rotberg analiza los escasos, pero más destacables ejemplos de dirección política en el continente africano. Los últimas décadas, estos líderes sobresalen por su fuerte carácter, por su adhesión a los principios de la democracia participativa y por su capacidad para superar aquellas malas prácticas arraigadas en las sociedades locales. Este investigador analiza en profundidad la realidad política de Botsuana, país de África Austral que alza como referente de un buen gobierno gracias al “liderazgo visionario” de la clase dirigente tras la independencia en 1966. A juicio de Rotberg (2012), los líderes consumados se caracterizan por una dirección política imaginativa que permite llevar a cabo profundas transformaciones en sus respectivos países. Este es el caso de Nelson Mandela (Sudáfrica), Seretse Khama (Botsuana), Lee Kuan Yew (Singapur) y Kemal Ataturk (Turquía). Otros académicos han optado por estudiar la legitimidad de los gobiernos en África, interés que surge a raíz de la incapacidad de los dirigentes africanos para desarrollar un estilo de 12 liderazgo que los diferencie de las antiguas autoridades coloniales. Destaca el trabajo de André Mbata B. Mangu (2008), el cual destaca la importancia de las instituciones estatales en el desarrollo del continente; como también las oportunidades que ofrecen para el fortalecimiento de éstas la Unión Africana (UA), el Nuevo Partenariado para el Desarrollo de África (NEPAD) y el Mecanismo Africano de Evaluación por Pares (APRM). Son cruciales también en este esfuerzo el rol de los líderes en la promoción de la democracia y los instrumentos constitucionales que impidan a estos personeros aferrarse al poder más allá del mandato previamente establecido. Por otra parte, en los países africanos la consolidación del Estado-Nación es un problema que indiscutiblemente se asocia a los vicios de su pasado colonial y los efectos de la Guerra Fría durante el transcurso de la segunda mitad del siglo XX. Además, en el ámbito interno, las redes cliente-patrón surgidas luego de la descolonización bajo la justificación de ser necesarias para la unificación nacional y el desarrollo, darán lugar a “Estados híbridos” en donde las instituciones políticas formales modernas serán el instrumento que asegurará sólo para un sector de la población la obtención de mayores ganancias provenientes de la incertidumbre y el desorden que caracteriza el quehacer público en la mayoría de las sociedades africanas. En este contexto, los regímenes neopatrimoniales se basan en la “sacralización” del poder político, es decir, la representación de éste en un líder que debe ser idolatrado y que manipula su situación privilegiada dentro del sistema como un medio que facilita el apoyo moral, social y económico entre la población a partir de vínculos consanguíneos, vida en comunidad y otras afinidades (Posner & Young, 2010). Al respecto, Eghosa E. Osaghae (2010) exploró los límites de la autoridad carismática y los desafíos del liderazgo en Nigeria. Observó que las decepciones políticas tras la independencia llevaron a reforzar el “liderazgo heroico” de militares, revolucionarios, hombres fuertes y señores de la guerra, los cuales capitalizaron la frustración de la población local para tomar el poder. Tras la Guerra Fría, se buscó liberar a los ciudadanos y 13 el Estado del dominio de déspotas y regímenes autoritarios, lo cual marcó otra fase en la demanda de liderazgos excepcionales. Los líderes carismáticos surgen para defender las causas populares, estabilizar situaciones turbulentas y restaurar la confianza de los ciudadanos. Osaghae ahonda en aquellos problemas asociados a la autoridad carismática, particularmente, en su impacto en el surgimiento de hombres fuertes y el culto a la personalidad del gobernante. En consecuencia, este tipo de autoridad es sin duda un obstáculo para el desarrollo y fortalecimiento de las normas racionales y legales características del Estado moderno. En el caso de Nigeria, a partir de la década de los setenta predominará entre sus líderes una perspectiva estratégica hacia África Occidental de carácter intervencionista, pudiendo analizarse esta política en virtud de un esquema de “tres círculos concéntricos”: primero, un dominio hegemónico en el África Occidental; segundo, un papel de liderazgo en todo el continente africano; y tercero, un papel constructivo y propositivo en el sistema internacional (Gambari, 1992). Además, al priorizarse la relación con sus vecinos, este accionar en su dimensión no militar tiende a centrarse en el panafricanismo a través de la promoción de la unidad, la solidaridad y la cooperación en África. En este sentido, la inserción de Nigeria en el entorno estratégico de África Occidental se ha materializado desde su independencia a partir de una serie de acciones de carácter diplomático y militar que han propiciado una pax nigeriana, es decir, ha aprovechado la inestabilidad en otros Estados para ampliar su dominio en esta subregión en virtud de un auto-concebido rol de preponderancia derivado de una cultura estratégica particular constituida a partir de sus condicionalidades físicas, políticas, sociales y culturales (Lantis, 2006). Estas presiones tienen un impacto en la variable psicológica de los procesos decisorios, es decir, sobre los aspectos, comportamientos y mecanismos que tienen su origen en las percepciones de los estadistas y líderes políticos, cuya actuación –en parte- está determinada por su personalidad y emociones. Las decisiones que toma un actor tienen 14 lugar en la realidad internacional, pero son adoptadas en el ámbito de la “realidad internacional percibida” (international psychological milieu); influyendo las imágenes del líder en las distintas fases del proceso decisorio: primero, contextualización, en donde el estadista activa los conocimientos específicos adquiridos con el objetivo de determinar qué ha producido la situación actual, interpretarla, identificar sus características y comprobar si existen problemas que requieran su actuación; segundo, adopción de objetivos y planes, poniendo en marcha el decisor sus principios si un objetivo es razonable (“proceso de visualización”); tercero, monitorización, instancia suscitada una vez que el plan de acción ha sido seleccionado y en donde el actor proyecta las imágenes de qué sucederá una vez que se lleve a cabo; y cuarto, deliberaciones, fase final en donde el pensamiento deliberativo permite al actor imaginar los posibles futuros y la forma en la cual los principios, objetivos y planes podrían verse afectados a raíz del impacto de la decisión (Herrero de Castro, 2006). El desafío es avanzar hacia una teoría africana del liderazgo político, lo cual supone superar los obstáculos e ir más allá de las nociones occidentales de este concepto y de su aplicación a la realidad de África. En efecto, la brutal conducción política en muchos países africanos ha impactado directamente en el trabajo de los cientistas políticos locales, los cuales generalmente han eludido el debate sobre el liderazgo en su continente (Mangu, 2008). Nigeria en el mundo: el entorno de los líderes de la Cuarta República Nigeria se percibe a sí misma como un actor relevante en la política internacional, lo cual ha llevado –por una parte- a que sea reconocido como tal por los demás países; y por otra, a que sus opiniones en representación del continente africano en cuestiones importantes sean valoradas. Además, durante la Guerra Fría las autoridades de Nigeria fueron conscientes de la conveniencia de mostrar una postura neutral en las relaciones internacionales, sin embargo, debido a su dependencia económica, esa “neutralidad” siempre ha tendido a inclinarse hacia el mundo Occidental (Anglin, 1964). 15 Desde los años sesenta, Nigeria encontró tanto en la Commonwealth como en el Comité de Naciones Unidas de Lucha contra el Apartheid –instancia que presidió por muchos años- la oportunidad de manifestar a nivel mundial el rechazo de África a la institucionalización del racismo. También ha utilizado su influencia política y económica para avanzar en los intereses de su continente, incluso, haciendo frente a poderosos países occidentales supuestamente amigos (Alli, 2010). En efecto, por ejemplo, en 1961 rompió relaciones diplomáticas con Francia a raíz los ensayos nucleares de París en el Sáhara; y en 1978 el gobierno nigeriano nacionalizó British Petroleum en virtud de los problemas puestos a Rhodesia/Zimbabue para alcanzar su independencia de Gran Bretaña. Por otra parte, los largos gobiernos militares (1966-1979, 1983-1999) dejaron una profunda cicatriz en Nigeria (véase Abegunrin, 2003), sin embargo, los breves regímenes del General Murtala Mohammed (julio 1975 a febrero 1976) y el General Olusegun Obasanjo (19761979) son considerados períodos de gran importancia en virtud de sus logros en materia de política exterior, en especial, en términos de activismo y panafricanismo. El punto más bajo en las relaciones internacionales de Nigeria se dará bajo el mandato del General Sani Abacha tras la ejecución en 1995 de nueve activistas de la minoría Ogoni, entre ellos, el escritor y ecologista Ken Saro Wiwa. Esto significó la suspensión de Nigeria por dos años de la Commonwealth en virtud de la Declaración de Harare de 1991. Sin embargo, este hecho también se transformó en una oportunidad para ampliar el espectro diplomático, fortaleciéndose los lazos con naciones asiáticas como China, Corea del Norte, Corea del Sur, Turquía, Indonesia y otros; participando, además, junto a Irán, Turquía, Bangladesh, Egipto, Indonesia y Pakistán en la constitución en 1997 del Grupo de Ocho Países Islámicos en Desarrollo (D-8). Tras la consolidación de la Cuarta República, la política exterior es considerada una de las áreas en donde el gobierno de Nigeria ha alcanzado un mayor éxito. Destacan entre los logros la reinserción del país en el sistema internacional, los progresos en la integración regional, la correcta gestión de la deuda externa, el aumento de la inversión extranjera y la asistencia internacional, el crecimiento del intercambio comercial y la importante 16 contribución del régimen de Abuja a la resolución de conflictos y al establecimiento de la paz en el continente. El inicio de la Cuarta República significó también para el gobierno de Obasanjo asumir que la promoción de la democracia era un elemento esencial en la agenda de política exterior de Nigeria. En efecto, se entendió que las estructuras y dinámicas del sistema político vigente en un país siempre tienen un impacto significativo en su inserción internacional, ya sea tanto en las percepciones que existen en él sobre el mundo; como también en la reacción de otros Estados hacia el país en cuestión, por cuanto un país verdaderamente democrático debe probar ante la comunidad internacional la presunción habitual de respeto a la pluralidad política, la institucionalidad y los derechos humanos (Aminu, 2005). En este sentido, el carácter de esta política exterior es en gran medida el resultado de una combinación de éxitos en política interna e inserción en la globalización neoliberal. Así, por ejemplo, el programa de reforma económica tuvo un gran efecto en la política exterior de los sucesivos gobiernos del Presidente Olusegun Obasanjo (1999-2003, 2003-2007), dando lugar ésta a un considerable aumento de los vínculos económicos con países emergentes como Brasil, India, China y Rusia. En el ámbito multilateral, la estrategia en Naciones Unidas se basó en un discurso que considera un “tema moral” el otorgamiento a Nigeria de un lugar en el Consejo de Seguridad, apelándose en los argumentos a la posesión de un poder nacional incuestionable y que se cimenta en elementos tangibles e intangibles. Entre los tangibles se destaca la población, geografía, capacidad militar, crecimiento económico sostenido y tenencia de recursos naturales; mientras que entre los elementos intangibles se menciona el liderazgo regional, la capacidad de influencia de su cuerpo diplomático y la estabilidad institucional lograda hace más de una década (Ibeanu, 2010). En cuanto a sus relaciones vecinales, en general éstas han más sido cordiales, sin embargo, la tensión no ha estado ausente en la relación con Camerún, Chad y Guinea Ecuatorial (Carreño, 2014). Una manifestación de la madurez que vive la conducción de la política 17 exterior de Nigeria es la capacidad de los últimos gobiernos de contener la presión de una opinión pública a veces agresiva en cuanto a la relación bilateral con los países vecinos y cuyo sentimiento de animadversión es fomentado por sectores políticos y militares que usufructúan del miedo en la población local. Por otra parte, la situación estratégica del golfo de Guinea, en particular, la competencia internacional por su dominio, es vista como una amenaza a la seguridad nacional de Nigeria. En efecto, esta región representa el 70% de la producción total de petróleo del continente africano, previéndose para la zona –primero- una inversión de las compañías petroleras cercana a los US$ 60 millones el año 2019; y segundo, el desplazamiento el año 2020 del golfo Pérsico como primer productor mundial de crudo (Onuoha, 2012). Así, la presencia de potencias extra-regionales en el golfo de Guinea (Estados Unidos, India, China y algunos países europeos) ha llevado a enfrentarse a varios de Estados de África Occidental y África Central5 en torno a cuestiones como delimitación marítima, piratería, abastecimiento ilegal de petróleo, interrupción de flujos, caza furtiva, terrorismo y degradación del medio ambiente. No obstante lo anterior, Nigeria es el único país de la subregión que cuenta con un importante poder naval disuasivo, pudiendo presumir –por una parte- la posesión de fragatas, buques de asalto anfibio, patrulleras, unidades fluviales y lacustres, aviación naval y buques auxiliares; y por otra, el acceso a astilleros destinados al mantenimiento de la segunda y tercera línea de buques y barcos de guerra (Ibrahim, 2011; Iheme, 2008). La visión internacional Obasanjo, Yar’Adua y Jonathan Olusegun Obasanjo (1999-2007) Antes de convertirse en el líder de la Cuarta República de Nigeria, Olusegun Obasanjo ya gozaba de un enorme prestigio internacional y era considerado uno de los grandes 5 Angola, Benín, Camerún, República Centroafricana, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Gambia, Guinea-Bissau, Liberia, Nigeria, Congo-Brazzaville, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona y Togo. 18 estadistas africanos. En su discurso inaugural como Presidente de la República, delineo los objetivos más importantes que debía enfrentar su gobierno, incluyéndose dentro de ellos la restauración de la dignidad de la nación, la revitalización de las instituciones políticas, el impulso a la economía a través de la inversión extranjera directa y la integración económica, la lucha contra la delincuencia y la corrupción, la reducción de la deuda externa, la cooperación con el Lejano Oriente y el fortalecimiento del Estado de Derecho (Oviasogie & Shodipo, 2013). Ya en el cargo, Obasanjo mostró en plenitud aquellas características que lo habían transformado en un referente político para África: empeño en la productividad y cumplimiento de metas, ejecutivo al momento de adoptar decisiones, creatividad, sensibilidad, discernimiento, una mente brillante y analítica. Obsesionado con las reformas que debía poner en marcha, asumió que debía abrazar un nuevo enfoque para abordar las problemáticas más importantes que vivía el país; adoptando para un estilo personalista en la conducción política, el cual tendrá claro correlato al momento de enfrentar las cuestiones de orden diplomático (Fawole, 2004). En efecto, entre los años 1999 y 2007 además de cumplir con las responsabilidades propias de los cargos de Presidente de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, asumió de manera directa ciertas funciones correspondientes a los ministros de Asuntos Exteriores y Petróleo y Recursos Energéticos (Oviasogie & Shodipo, 2013). Quería mostrar en los hechos su prestigio internacional, sin embargo, su excesivo involucramiento y tozudez en la conducción de estas materias muchas se transformaron en obstáculos difíciles de sortear para sus colaboradores más cercanos. Aprovechando su gran reputación a nivel mundial, los tres primeros años de mandato visitó más de noventa países, todo ello con el claro objetivo de reconstruir la imagen internacional de Nigeria. El éxito de esta estrategia es incuestionable: emergencia el país como potencia regional; alivio de la deuda externa; aumento de la inversión extranjera directa; modernización de las instituciones abocadas a la conducción de la política exterior; aumento de las visitas de Estado y giras diplomáticas; involucramiento en la gestión de 19 conflictos subregionales y regionales; participación en la creación y/o reforma de instancias de concertación multilateral como la UA, NEPAD y el Mecanismo Africano de Evaluación por Pares (APRM); y la designación de Nigeria como sede de algunas competiciones deportivas (Saliu, 2006) El hecho de que él mismo representara a su país en lugar de enviar al ministro de asuntos exteriores u otro alto funcionario, dio un sentido de urgencia a la transformación de las instituciones de Nigeria, a su revitalización económica y a su reinserción en el sistema internacional. Así, por ejemplo, su decisión de no delegar la gestión de los asuntos energéticos guarda relación con el valor estratégico de este sector en el desarrollo del país, como también con el temor personal a que la corrupción socavara los cimientos de su proyecto político. Buscó también fomentar las inversiones extranjeras directas y reintegrar a Nigeria en la economía mundial. Su gobierno invirtió en la restauración de infraestructuras, carreteras, telecomunicaciones y energía con el fin de desarrollar un entorno propicio para los inversores; como también se abocó adoptar medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas y sus bienes. Estas acciones permitieron mejorar la imagen de Nigeria a nivel global; dejar sin efecto las sanciones internacionales impuestas al régimen de Abuja antes de la fundación de la Cuarta República; alejarse de los primeros lugares en los ranking de corrupción; obtener concesiones de parte del Club de París (2005); y atraer grandes inversionistas como Chevron y Mobile Telecommunication Network (MTN) (Oviasogie & Shodipo, 2013). El estilo de liderazgo y la personalidad de Obasanjo generan hasta hoy visiones encontradas. Así, por ejemplo, el personalismo mostrado en su conducción política es asimilado a prácticas autoritarias, las cuales –junto a su resistencia a recoger el consejo de los expertos- suelen asociarse a su pasado como oficial militar. Asimismo, muchas de sus decisiones fueron consideradas “antidemocráticas”, “opresivas” o “violaciones flagrantes 20 del Estado de Derecho”; lo cual llevó a su Ejecutivo a algunos enfrentamientos con la Asamblea Nacional cuando sus excesos políticos no lograban ser detenidos6. No obstante sus debilidades, la personalidad y estilo de liderazgo de Obasanjo tuvieron sus réditos en política exterior. Fue capaz de atraer inversiones a África, de reducir la pobreza, de encabezar la cruzada contra la corrupción, de implementar reformas y transformaciones políticas, de consolidar la gobernabilidad democrática y de mejorar los estándares en agricultura y seguridad alimentaria. Fue nominado por la Commonwealth como Vicepresidente del Grupo de Personas Eminentes y Enviado Especial a la Región de los Grandes Lagos para ayudar a los gobiernos locales a hacer frente a los desafíos a la paz y la seguridad. Umaru Yar’Adua (2007-2010) El año 2007, Olusegun Obasanjo completaba con éxito sus dos mandatos presidenciales en conformidad a las disposiciones establecidas en la Constitución Política de Nigeria de 1999. En la parte final de administración, hubo claros intentos del gobierno de manipular las disposiciones constitucionales con el objeto de asegurar un tercer periodo en la Presidencia de la República. A pesar del intenso lobby dado en la Asamblea Nacional para aprobar esta iniciativa, el Senado frenó este proyecto y no llegó a materializarse. Ante este escenario, emergerá con fuerza la figura del ex gobernador del Estado de Katsina, Umar Yar'Adua, quien ganará la elección primaria de su partido en compañía de Goodluck Jonathan, entonces gobernador del Estado de Bayelsa. Yar’Adua y Jonathan correrán por la presidencia y vicepresidencia, respectivamente; obteniendo ambos un aplastante triunfo en 6 Onukaba Adinoyi-Ojo (1997) describe Obasanjo como un hombre lleno de contradicciones: “Es reflexivo y metódico, pero también puede ser obstinado, lo cual lo lleva a obviar los puntos más finos de la legalidad y la virtud. Es práctico y humilde, pero muy sensible a los desaires. Dice que es intolerante a la ‘ligereza y las críticas desinformadas’, pero a menudo el General Obasanjo ha respondido agresivamente a los ataques a sus acciones. Este tipo de actitud deja la impresión de que es un líder infalible. Es conocido por colgar el teléfono o despedir grosera o físicamente a aquellos con los que no está de acuerdo. Ha sido un soldado brusco, severo y con impulsos dictatoriales (...) Una de las cosas más sorprendentes de Obasanjo es la facilidad con que mueve de un extremo al otro. Puede exudar una calidez y amabilidad poco frecuente, para mostrar poco después una mezquindad y crueldad atroz, especialmente si cree que está siendo tomado por tonto” (citado en Ekpu, 2003). 21 abril de 2007 (69,82% de los votos) sobre su oponente el ex presidente Muhammadu Buhari. En términos de política exterior, el gobierno de Yar'Adua fue poco favorable a los intereses nigerianos. En efecto, debido a su grave enfermedad cardiaca, el Presidente redujo al mínimo sus viajes internacionales, por lo cual, el asiento de Nigeria se encontró vacio en una serie de instancias de negociación bilaterales y multilateral. Asimismo, fue una época caracterizada por el distanciamiento de EEUU a raíz del acercamiento del régimen de Abuja a la República Popular China, como también por la negativa de éste a sancionar el acuerdo AFRICOM (Adeniyi, 2011). A nivel continental y subregional también hubo en este periodo varios acontecimientos que definieron la política exterior de Nigeria, sin embargo, ninguno alcanzó tanto importancia las excentricidades de Gadafi y el intento por desestabilizarlo del trío conformado por Yar'Adua, Thabo Mbeki (Sudáfrica) y Meles Zenawi (Etiopía). El desafío diplomático de Yar'Adua era mayúsculo: reemplazar al omnipresente Obasanjo. Su primera incursión en los asuntos africanos tuvo lugar recién en julio de 2007, cinco semanas después de asumir el cargo, en la reunión de la Unión Africana en Ghana. Aún cuando no era un hombre con demasiada vocación internacional, para él era fundamental cultivar la cooperación y hermandad entre los países africanos; sentimiento que transmitirá en Brasil a los embajadores de estos Estados en uno de sus pocos viajes fuera de Nigeria: Vosotros sois conscientes de que varios de nuestros países tuvieron que luchar y luchar en el pasado contra la dominación extranjera, sin embargo, medio siglo después de la independencia, todavía estamos plagados de problemas relacionados con la paz, la seguridad y la estabilidad de nuestro continente (…) Por ello la insistencia ahora en la democracia y el aborrecimiento a los cambios de gobierno que son inconstitucionales y de naturaleza violenta. (…) Necesitamos estabilidad política, paz y seguridad para prestar atención a las cuestiones de educación, desarrollo humano y muchos otros retos (…) Hemos puesto énfasis en la integración de las economías africanas, teniendo en cuenta el hecho de que las relaciones económicas entre nuestros países y sus antiguos amos coloniales son mucho más fuertes que los lazos entre nosotros 22 mismos, incluso en términos de movimiento de las personas (...) Por lo tanto, necesitamos infraestructuras que integren a nuestros pueblos (…) que aseguren la libre circulación de personas dentro de nuestro continente, que aseguren un mercado común y la asistencia económica entre nosotros. Por todo ello hemos decidido trabajar junto a nuestros socios en el mundo desarrollado. Apreciamos sus esfuerzos, ayudas y subvenciones, pero es evidente que solamente África puede resolver sus problemas. La salvación está en nuestras manos. Por otra parte, el año 2007 el gobierno de Nigeria adoptó un nuevo enfoque de política exterior, el cual se basaba en la denominada "diplomacia ciudadana". Para su creador, el entonces ministro de Asuntos Exteriores Ojo Maduekwe, este enfoque buscaba centrar la política exterior tanto en los ciudadanos nigerianos que se encontraban el país, como también en la diáspora. El país se esforzaría por alcanzar una sinergia entre la política exterior y los asuntos internos, a fin de atender las necesidades básicas de los nigerianos, proteger sus derechos humanos y garantizar su bienestar socioeconómico a partir de la suscripción de acuerdos bilaterales y multilaterales con otros países. Para desgracia del gobierno de Yar'Adua, la diplomacia ciudadana no produjo los dividendos previstos, lo cual puede explicarse tanto por factores nacionales como internacionales. De acuerdo a Reuben Abati (2009), colocar al ciudadano en el centro de la estrategia internacional refuerza el propósito original del gobierno, legitima el liderazgo, propicia la solidaridad nacional y crea más agentes para el progreso nacional. En Nigeria nada de esto parece haberse conseguido. Asimismo, el impacto de la política exterior nigeriana durante este período fue mínimo en comparación al octenio anterior, por cuanto –primero- disminuyó sustancialmente la exposición internacional del Presidente de la República; y segundo, la mayor parte de los ministros de Asuntos Exteriores carecía de una importante trayectoria diplomática (Adeniyi, 2011). Así, la voz de Nigeria ya no se oyó en los principales foros mundiales/regionales y todo se redujo a la suscripción de intrascendentes acuerdos bilaterales. Desapareció la dinámica y creatividad política de los primeros años de la Cuarta República, difuminándose con ello el deseo de convertirse en el “país ancla” de África. 23 Goodluck Jonathan (2010-2015) La política exterior durante el mandato del Presidente Goodluck Jonathan estuvo marcada por un sinnúmero de acontecimientos, pero su conducción fue bastante difícil. En primer lugar, debido al delicado estado de salud del Presidente Yar'Adua, Jonathan debió asumir de manera provisional la Presidencia el 9 de febrero de 2010; lo cual condicionó su accionar internacional, particularmente, hasta la muerte de su antecesor cuatro meses más tarde. Hasta esa fecha, se mantuvo en ejecución casi sin modificaciones la estrategia diplomática delineada por el gobierno de Yar'Adua. Tras completar el mandato de Yar’Adua y ganar las elecciones de abril de 2011, asumió formalmente el cargo de Presidente de Nigeria. El objetivo trazado por Jonathan para los próximos años era concretar su “Agenda de Transformaciones”, es decir, un plan estratégico a largo plazo tendiente a alcanzar continuidad, consistencia y compromiso en torno a la definición e implementación de las políticas públicas. En el caso de la política exterior, ésta vivirá también importantes ajustes, particularmente, en lo referido al proceso decisorio y sus ejecutores. Al respecto, comenta lo siguiente: (...) en la era de la globalización; en un momento de grandes amenazas a la seguridad nacional e internacional (…); en un momento en donde la pobreza aqueja a los jóvenes de nuestro país, no tenemos más remedio que ajustar y adaptar la forma en que llevamos a cabo la política exterior. Al responder a las fuerzas de la globalización, nuestra diplomacia debe ponerse al servicio de las prioridades nacionales. (citado en Akinterinwa, 2014) A su juicio, la diplomacia nigeriana, particularmente la económica, debía articularse en un entorno en donde los negocios pudieran prosperar. Por lo tanto, la política exterior debía entenderse como la externalización de las prioridades nacionales y las aspiraciones de los ciudadanos. Así, en consideración de lo anterior, el primer gran objetivo del gobierno de Jonathan fue establecer un enfoque participativo en la conducción de la política exterior, incluyendo otras instituciones especializadas con el objetivo de garantizar la generación de un eficiente 24 sistema de coordinación7. Con este fin, el Ministerio estableció mecanismo de asesoramiento, consulta y retroalimentación entre éste y otras pertinentes instituciones especializadas. Los canales de comunicación permitieron que el diseño de la política exterior de Nigeria y varios procesos de planificación estratégica tuvieran lugar ahora dentro de un marco de cooperación que incluía diversas opiniones y la generación de consensos como parte de sus operaciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores se comprometió formalmente a realizar más consultas a instituciones clave. Se llevaron a cabo varios procesos de participación, tales como conferencias, sesiones informativas, seminarios y debates de actualidad que sirvieron para mejorar con mayor periodicidad la eficiencia y eficacia del Ministerio en la formulación de la política exterior de Nigeria. En consecuencia, hubo un mayor dinamismo en la relación recíproca con instituciones especializadas como el Nigerian Institute of International Affairs (NIIA) (Akinterinwa, 2014). La estructura participativa creada por el Presidente Jonathan no se limitaba únicamente a una activa colaboración con estas instituciones especializadas. Por el contrario, el gobierno trató de mejorar su propia estructura interna en lo relativo a la política exterior a través del accionar del Consejo Asesor Presidencial para Relaciones Internacionales, entre cuyos miembros se incluye a representantes del mundo académico y la administración pública8. La vinculación del Ejecutivo nigeriano con instituciones especializadas y otros organismos gubernamentales sirvió para el alcance de varios objetivos críticos. En primer lugar, proporcionó al Ministerio de Asuntos Exteriores un conocimiento experto que enriquecía el debate político con opiniones bien informadas sobre asuntos cruciales y propios de las 7 Por ejemplo, en el ámbito de las relaciones culturales, el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores trabajó con el Ministerio Federal de Cultura y Turismo, el Ministerio Federal de Información y el Ministerio Federal de Deportes y Desarrollo Social. Asimismo, el Ministerio trabajó con el Ministerio Federal de Finanzas, el Ministerio Federal de Comercio y el Banco Central de Nigeria a fin de fortalecer las relaciones económicas internacionales. 8 Fue creado el 4 de marzo de 2010. Lo integraron veintiséis íntegros profesionales y sus objetivos fueron los siguientes: evaluar la implementación de políticas en ciertas áreas que requerían ajustes; asesorar al Presidente sobre cómo maximizar los beneficios derivados de los esfuerzos del gobierno; asesorar en el desarrollo de este tipo de acciones y programas que pueden mejorar la credibilidad y desempeño del gobierno; y asesorar sobre cualquier otra cuestión planteada por el Presidente. 25 relaciones internacionales. En este sentido, el NIIA ha marcado la pauta en cuanto a asesorías al gobierno en una amplia gama de preocupaciones técnicas relativas a política exterior y que a menudo suponen una comprensión y conocimiento en profundidad (Oche, 2012). La inclusión de instituciones especializadas en un rol consultivo, como también en la formación de las agendas, permitió al Ministerio de Asuntos Exteriores enfrentar con éxito las preocupaciones diplomáticas a corto plazo, lo cual se tradujo en acciones más rápidas y exitosas. La profesionalización del cuerpo diplomático fue otra de las prioridades de esta administración. Ésta representó un cambio significativo en relación a la práctica de sus antecesores, por cuanto si bien Obasanjo y Yar'Adua asumieron en varias ocasiones el compromiso de mejorar el desempeño de las misiones de Nigeria en el extranjero, como también de impulsar instancias de perfeccionamiento de los diplomáticos, ambos fueron incapaces de enfrentar los poderosos intereses creados a nivel político (Okeke & Aniche, 2014; Aminu, 2005); primando así entre 1999 y 2010 la afiliación partidista como criterio de selección9. Esto significó en muchos casos la designación de los candidatos menos idóneos en desmedro de diplomáticos experimentados y con experiencia que habían alcanzado un alto desempeño en la administración pública. El gobierno de Jonathan fue consciente de las evidentes deficiencias generadas a partir de los excesivos nombramientos de políticos en cargos diplomáticos, por lo cual, impulsó dos cambios sustantivos tendientes a mejorar la eficiencia y eficacia del servicio exterior (Akinterinwa, 2014). En primer lugar, la nominación y eventual designación como embajadores de un mayor número de diplomáticos de carrera. Así, de los 88 embajadores nominados por el Presidente para la aprobación del Senado, 56 eran miembros del servicio 9 La destinación de los diplomáticos nigerianos se da también respetando el carácter federal o equilibrio geopolítico en la contratación. En el nombramiento de los jefes de misión, cuya prerrogativa es del Jefe de Estado, habitualmente se es muy cuidadoso a fin de asegurar la igualdad de representación de todos los estados de la federación. Esto se refleja en las destinaciones a las misiones diplomáticas más grandes de Nigeria, a saber, Londres, Washington DC, Nueva York y París. De hecho, el mérito no es una consideración en estas destinaciones, sin embargo, este criterio es ampliamente aceptado ya que refleja la estructura social del país (Fafowora, 2008). 26 exterior nigeriano (Orjiako, 2010). En otras palabras, durante el gobierno de Jonathan más de dos tercios de las misiones de Nigeria en el extranjero estuvieron encabezadas por funcionarios de carrera, es decir, los que tenían los conocimientos y experiencia necesarios. Por último, el Presidente Jonathan entendió que para tener éxito en política exterior era necesario designar diplomáticos profesionales en altos cargos. Sin embargo, éste era sólo el primer paso. El gobierno, entonces, en aras de la eficacia, decidió aprovechar la experiencia y conocimiento de los funcionarios del servicio exterior en la región o temática especifica que deberían abordar en sus destinaciones. Consideraciones finales Los intereses del líder en el campo diplomático, su experiencia previa y el rol que cumple en el proceso decisorio dictan cuándo y cómo su visión internacional va a influir en la política exterior de su país. En el caso de los líderes africanos, por ejemplo, éstos tienden a cambiar sus creencias, motivos, estilo de decisión y relaciones interpersonales en consideración de diversas contingencias o problemas. La experiencia previa lleva también a los líderes a reorientarse, determinando la postura que van a asumir frentes a tales o cuales circunstancias. Para otros, sin embargo, ésta no pesa demasiado y optan por mostrarse abiertos a su entorno con el fin de recoger la mayor cantidad de información antes de adoptar una decisión. Del mismo modo, las orientaciones en materia de política exterior pueden variar en virtud de los requerimientos del país en un momento determinado. En efecto, ciertas estrategias pueden parecer oportunas cuando se busca consolidar el poder y la institucionalidad, sin embargo, una vez alcanzado este objetivo, el líder puede optar por enarbolar otras banderas en el campo internacional con el fin de lograr otras metas (p.ej.: crecimiento económico). Así, tras analizar el comportamiento internacional de estos tres líderes nigerianos, es posible sostener que Obasanjo ejerció un liderazgo dominante; mientras que sus dos 27 sucesores fueron presa de coyunturas locales que frenaron su proyección en política exterior. Se trató, asimismo, de tres referentes políticos que debieron superar las contingencias internas, particularmente, Obasanjo, quien debió encauzar durante sus dos gobiernos la restauración de las instituciones democráticas con el fin de mejorar la imagen internacional de Nigeria. En el caso de Yar’Adua, claramente su débil estado de salud condicionó su actuación en la esfera diplomática, por lo cual, su visión internacional –si es que existió- no logró concretarse. Su gobierno se abocó meramente a gestionar el legado de Obasanjo, como también a intentar defender la autonomía de Nigeria en la política regional y mundial. Finalmente, Goodluck Jonathan, a sabiendas de su inexperiencia en política internacional, no trazó grandes proyectos ni buscó transformarse en un referente regional. Eso sí, en consideración de un plan político de orden interno, apostó por reformar las instituciones responsables de la política exterior; un ámbito descuidado por sus antecesores a raíz de la omnipresencia del fundador de la Cuarta República. Referencias bibliográficas ABATI, Reuben (2009) [on line] “North Korea and Clinton’s Citizen Diplomacy”, Nigerian Village Square. August 7. Available: <http://www.nigeriavillagesquare.com/reuben-abati/north-korea-and-clintonscitizen-diplomacy.html> [Accessed: May 4, 2016] ABEGUNRIN, Olayiwola (2003) Nigerian Foreign Policy under Military Rule, 1966-1999, Westport: Praeger Publishers. ADENIYI, Olusegun (2011) Politics, Power and Death. A Front-Row Account of Nigeria under the Late President Yar’Adua, Lagos: Kachifo. 28 AKINTERINWA, Bola A. (2014) “Nigeria’s Foreign Policy. Strategies and Techniques” In: Ayoade, John A. A.; Akinsanya, Adeoye A. and Ojo, Olatunde JB (editors) The Jonathan Presidency. The First Year, Lanham: University Press of America, ® Inc., pp. 255-289. ALLI, Warris (2010) “Nigeria’s Foreign Policy of Democratic Transition and Economic Reforms” In: Adejumobi, Said (editor) Governance and Politics in PostMilitary Nigeria: Changes and Challenges, New York: Palgrave, pp. 145-172. AMINU, Jibril (2005) “The Impact of Domestic Environment on Foreign Policy” In: Presidential Advisory Council on International Relations. Foreign Policy in Nigeria’s Democratic Transition, Abuja: PAC, pp. 52-66. ANGLIN, Douglas (1964) “Nigeria: Political Non-Alignment and Economic Alignment”, Journal of Modern African Studies, Volume 2, Number 2, Cambridge, pp. 247-263. BOLDEN, Richard & KIRK, Philip (2009) “African Leadership: Surfacing New Understandings through Leadership Development”, International Journal of Cross Cultural Management, Volume 9, Number 1, pp. 69–86. CARREÑO, Eduardo (2014) “Seguridad y estrategia en África Occidental: notas para el análisis de la política exterior y de defensa de Nigeria” En: Jiménez, Diego & Matus, María Ignacia (compiladores) Transformaciones en el Ámbito de la Seguridad y la Defensa: Una Visión en Vigésimo Aniversario del CESIM, Santiago: Centro de Estudios e Investigaciones Militares de Chile (CESIM), pp. 139-157. CHONG, Dennis (2013) “Degrees of Rationality in Politics” In: Sears, David O.; Huddy, Leonie and Jervis, Robert (editors), Oxford Handbook of Political Psychology, New York: Oxford University Press, Inc. pp. 96-129. 29 DRIVER, Michael J. (1977) “Individual Differences as Determinants of Aggression in International Simulations” In: Hermann, Margaret G. (editor) A Psychological Examination of Political Leaders, New York: Free Press, pp. 337-353. DUELFER, Charles A. and DYSON, Stephen B. (2011) “Chronic Misperception and International Conflict: The U.S.-Iraq Experience”, International Security, Volume 36, Issue 1, pp. 73-100. FAFOWORA, Oladapo (2008) “The Unsung Player. The Nigerian Diplomat and the Foreign Service” In: Adebajo, Adekeye and Mustapha, Abdul Raufu (editors) Gulliver’s Troubles. Nigeria’s Foreign Policy after the Cold War. Scottville: University of KwaZulu-Natal Press, pp. 81-95. FAWOLE, W. Alade (2004) Understanding Nigeria’s Foreign Policy under Civilian Rule since 1999: Institution, Structure, Processes and Performance, Ibadan: College Press. GAMBARI, Ibrahim A. (1992) Theory and Reality in Foreign Policy Making. Nigeria after the Second Republic, New Jersey: Humanities Press International Inc. GEORGE, Alexander (1979) "The Causal Nexus between Cognitive Beliefs and Decision-Making Behavior: The 'Operational Code' Belief System" In: Falkowski, Lawrence S. (editor) Psychological Models in International Politics, Boulder, CO.: Westview Press, pp. 95-124. GEORGE, Alexander L. (1969) “The ‘Operational Code’: A Neglected Approach to the Study of Political Leaders and Decision-Making”, International Studies Quarterly, Volume 13, Number 2, pp. 190-222. 30 HERMANN, Margaret G. (1976) “When Leader Personality Will Affect Foreign Policy: Some Propositions” In: Rosenau, James N. (editor) In Search of Global Patterns, New York: Free Press, pp. 326-333. HERMANN, Margaret G. (1978) "Effects of Personal Characteristics of Political Leaders on Foreign Policy." In: East, Maurice A., Salmore, Stephen A. and Hermann, Charles F. (editors) Why Nations Act: Theoretical Perspectives for Comparative Foreign Policy, Beverly Hills, CA.: Sage, pp. 49-68. HERMANN, Margaret G. (1980) “Explaining Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders”, International Studies Quarterly, Volume 24, Number 1, pp. 7-46. HERMANN, Margaret G. (1987) “Assessing the Foreign Policy Role Orientations of Sub-Saharan African Leaders” In: Walker, Stephen G. (editor) Role Theory and Foreign Policy Analysis, Durham, NC: Duke University Press, pp. 161-198. HERRERO DE CASTRO, Rubén (2006) La Realidad Inventada. Percepciones y Proceso de Toma de Decisiones en Política Exterior, Madrid: Plaza y Valdés Editores. HOLSTI, Ole R. (1962) "The Belief System and National Images: A Case Study", Journal of Conflict Resolution Volume 6, Number 3, pp. 244-252. IBEANU, Okechukwu (2010) “Nigeria and the United Nations” In: Eze, Osita C. (editor) Beyond 50 years of Nigeria’s Foreign Policy. Issues, Challenges and Prospects, Lagos: The Nigerian Institute of International Affairs, pp. 407-433. IBRAHIM, O.S. (2011) “Maritime Strategy and the Nigerian Navy” In: OYOM, Celestine Basey and Dokubo, Charles Quarker (editors) Defence Policy of Nigeria. Capability and Context, Bloomington: AuthorHouse, pp. 471-479. 31 IHEME, Chuks Onwumere (2008) Security Challenges in the Gulf of Guinea SubRegion: Strategy for Nigeria, Thesis (Master of Science in Defense Analysis), Naval Postgraduate School, Monterey, CA. JACOBSEN, Chanoch & HOUSE, Robert J. (2001) “Dynamics of Charismatic Leadership: A Process Theory, Simulation Model, and Tests”, The Leadership Quarterly, Volume 12, Issue 1, pp. 75-112. JERVIS, Robert (1976) Perception and Misperception in International Politics. Princeton, N.J.: Princeton University Press. KETS DE VRIES, Manfred (2005) Lessons of Leadership by Terror. Finding Shaka Zulu in the Attic, Cheltenham: Edward Elgar Publisher. LANTIS, Jeffrey S. (2006) Strategic Culture: From Clausewitz to Constructivism, Washington DC: SAIC. LEBOW, Richard N. (1981) Between Peace and War: The Nature of International Crisis, Baltimore: Johns Hopkins University Press. LEITES, Nathan C. (1951) The Operational Code of Politburo, New York: McGraw-Hill. LEVY, Jack S. (2013) “Political Psychology and Foreign Policy” In: Sears, David O.; Huddy, Leonie & Jervis, Robert (editors), Oxford Handbook of Political Psychology, New York: Oxford University Press, Inc. pp. 301-333. LYN DE VER, Heather (2008) Leadership, Politics and Development: A Literature Survey, Developmental Leadership Program, Background Paper Nº 3, University of Birmingham. 32 MANGU, Andre Mbata B (2008) “State Reconstruction, Leadership Legitimacy and Democratic Governance in Africa”, Politeia, Volume 27, Number 2, pp. 1-24. MAZRUI, Ali (2007) Pan-Africanism, Democracy and Leadership in Africa: The Continuing Legacy for the New Millennium, Institute for Global Cultural Studies. MCCLELLAND, David C. (1992) “Motivational Configurations” In: Smith, Charles P. (editor) Motivation and Personality: Handbook of Thematic Content Analysis, Cambridge, MA: Cambridge University Press, pp. 87-99. NKOMO, Stella M. (2006) “In Search of African Leadership”, Management Today, Number 22, June 5. OCHE, Ogaba (2012) “The Concept and Practice of Dialogue as a Basis for Foreign Policy Consultation: A Case Study of the NIIA under Bolaji Akinyemi” In: Akinterinwa, Bola A. (editor) Nigeria and the World, Lagos: Nigerian Institute of International Affairs, pp. 41-58. OKEKE, V.O.S. and ANICHE, E.T. (2014) “Internal Political Environment of Nigerian Foreign Policy and Implementation of Citizen Diplomacy under Yar’Adua/Jonathan Administration (2007-2011): A Linkage Political Approach”, American Journal of Social Issues and Humanities, Volume 4, Issue 1 (January), pp. 72-83. ONUOHA, Freedom C. (2012) Piracy and Maritime Security in the Gulf of Guinea: Nigeria as a Microcosm, Report June, Doha: Al Jazeera Centre for Studies. ORJIAKO, Umunna H. (2010) “The Ministry of Foreign Affairs and Nigeria’s International Relations in a Evolving Global Environment: Challenges and Prospects” In: Eze, Osita C. (editor) Beyond 50 years of Nigeria’s Foreign Policy. 33 Issues, Challenges and Prospects, Lagos: Nigerian Institute of International Affairs, pp. 95-108. OSAGHAE, Eghosa E. (2010) “The Limits of Charismatic Authority and the Challenges of Leadership in Nigeria”, Journal of Contemporary African Studies, Volume 28, Number 4, pp. 407-422. OVIASOGIE, Faith O. & SHODIPO, Adekunle O. (2013) “Personality, Foreign Policy and National Transformation: An Assessment of the Olusegun Obasanjo’s Administration (1999-2007)”, Covenant University Journal of Politics and International Affairs (CUJPIA), Volume 1, Nº 2, pp. 192-212. POSNER, Daniel N. & YOUNG, Daniel J. (2010) “The Institutionalization of Political Power in Africa” In: Diamond, Larry and Plattner, Marc F. (editors) Democratization in Africa. Progress and Retreat, Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press. pp. 59-71. ROTBERG, Robert I. (2012) Transformative Political Leadership: Making a Difference in the Developing World, Chicago, IL: University of Chicago Press. ROTBERG, Robert I. (2006) “Renewing Global Leadership: Overcoming the Scourges of Africa”, Africa Policy Journal, Number 1, Spring. ROTBERG, Robert I. (2004) “Strengthening African Leadership”, Foreign Affairs, Volume 83, Number 4, pp. 14-18. SALAWU, Abiodun (2011) “The Paradigm of Ethical Development for Civilized Leadership in Africa”, Leadership, Volume 8, Number 1, pp. 17-27. SALIU, Hassan, A. (2006) Essays on Contemporary Nigerian Foreign Policy, Ibadan: Vintage Publisher. 34 SIMON, Herber (1985) "Human Nature in Politics: The Dialogue of Psychology with Political Science" American Political Science Review, Volume 79, Number 2, pp. 293-304. STEIN, Janice G. (2012) “Foreign Policy Decision-Making: Rational, Psychological, and Neurological Model” In: Smith, Steve; Hadfield, Amelia and Dunne, Tim (editors) Foreign Policy. Theories, Actors, Cases, Oxford: Oxford University Press, pp. 101-116. STRANGE, Jill M. & MUMFORD, Michael D. (2002) “The Origins of Vision. Charismatic versus Ideological Leadership”, The Leadership Quarterly, Volume 13, Issue 4, pp. 343-377. WALKER, Stephen G. (1983) "The Motivational Foundations of Political Belief Systems: A Re-Analysis of the Operational Code Construct" International Studies Quarterly, Volume 27, Number 2, pp. 179-201. WALKER, Stephen G. and SCHAFER, Mark (2006) “Belief Systems as Causal Mechanisms in World Politics: An Overview of Operational Code Analysis” In: Walker, Stephen G. and Schafer, Mark (editors) Beliefs and Leadership in World Politics: Methods and Applications of Operational Code Analysis, New York: Palgrave, pp. 3-22. WINTER, David G. (1992) “Personality and Foreign Policy: Historical Overview” In: Singer, Eric & Hudson, Valerie (editors) Political Psychology and Foreign Policy, Boulder, CO: Westview Press, Inc., pp. 79-101. 35