RVE118_es PDF | 3.200 Mb

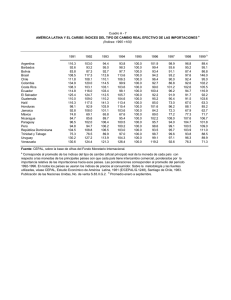

Anuncio