El mural del Espíritu Santo de Maribáñez y la modernidad en los nuevos pueblos de la marisma

Anuncio

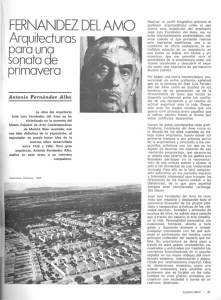

El mural del Espíritu Santo de Maribáñez y la modernidad en los nuevos pueblos de la marisma. Hace unas semanas, una foto de AC. Searus en Facebook me puso ante la evidencia de la triste desaparición, no reciente, del mural cerámico de la fachada de la iglesia de Maribáñez. Desgraciadamente, la errónea creencia de que un edificio como éste sólo está compuesto por sus muros y cubiertas, y que el resto de sus componentes arquitectónicos no son más que elementos accesorios, modificables y/o prescindibles, facilita que se produzcan importantes pérdidas patrimoniales. Esta falta de entendimiento de lo que es un edificio socialmente representativo está en la base de la adulteración de muchas construcciones relevantes, en las que decisiones más o menos arbitrarias modifican irreversiblemente la integridad conceptual de los mismas. En el caso de la iglesia de Maribáñez, esta gran composición no era precisamente un aditamento superfluo, sino que constituía el elemento que justificaba y daba sentido a todo el diseño de la fachada: no era un simple mural cerámico, era un retablo público, y ese cuerpo superior no era, como sí lo es ahora, una simple y anodina balconada, sino que constituía una capilla abierta. Con diferentes tonos de azules sobre fondo blanco, una corte de cuatro ángeles, con figuración esquemática de inspiración cubista, celebraba y anunciaba la bajada del Espíritu Santo a los ilusionados habitantes del nuevo pueblo recién creado. Parece ser que desde finales de los años ochenta se venían produciendo desprendimientos de piezas, lo que seguramente evidenciaba una falta general de adhesión de toda la superficie de azulejos al muro. Pero esto, en vez de ser una justificación tranquilizadora, se convierte en una constatación de que no se actuó pensando en garantizar la conservación de este interesante elemento artístico. Se trataba de un problema muy simple, y como tal tenía muy simple solución: dos o tres días de albañilería. Resulta bastante incomprensible, aunque lastimosamente habitual en este pueblo-nuestro, que hayamos tirado al vertedero este significativo conjunto cerámico, probablemente la más destacada muestra de arte público del municipio, realizado por el acreditado pintor y ceramista Antonio Hernández Carpe. En el interior de esta iglesia existen (o existían) creaciones de otro importante artista, Antonio Suárez (viacrucis y murales del presbiterio, baptisterio), uno de los introductores de la vanguardia y de la renovación de las artes en aquella España gris de los años cincuenta. Antonio Suárez fue miembro fundador del grupo El Paso, y sus composiciones para las iglesias de los pueblos del Instituto Nacional de Colonización (INC) son hoy elementos muy reconocidos, dentro del ensayo de modernidad que supuso la construcción de muchas de estas nuevas poblaciones. Precisamente, esa apuesta por un planteamiento arquitectónico contemporáneo es uno de los valores esenciales de los nuevos pueblos de colonización, y en su materialización a lo largo de toda España destacó especialmente la labor del arquitecto José Luis Fernández del Amo, coautor del proyecto de El Trobal (1962), que fue el que consiguió dar coherencia a esta motivación innovadora frente a las iniciales doctrinas tradicionalistas que partían del Instituto Nacional de Colonización: -Dentro del gusto por el exhibicionismo del poder y de la instrumentalización propagandística que todos los regímenes autoritarios hacen de la arquitectura institucional, la nueva España Grande y Libre implantará a partir de los años cuarenta una estética de edificios públicos urbanos basados en un colosalismo fuera de escala y en un estilo revival historicista, generalmente de corte neoclásico (sirva como ejemplo la Delegación de Hacienda de Sevilla), mientras que para los pueblos de colonización se intentará implantar un modelo de costumbrismo rural con el que se pretendía establecer (y exaltar) las esencias verdaderas del "Espíritu Nacional". Para los nuevos pueblos del INC en Castilla se estableció un modelo de estética "herreriana" o "escurialense", con muros de mampostería y ladrillo y prominentes chapiteles de pizarra, mientras que para Andalucía se adoptó la estética del regionalismo arquitectónico que se había generalizado con la Exposición Iberoamericana de Sevilla. El primer ensayo de pueblo de colonización en nuestro entorno inmediato corresponde a este concepto tradicionalista. Con la construcción de Guadalema de los Quintero (Cortijo de Muhapelo, 1955) se pretendió desarrollar un modelo tan verdaderamente andaluz que incluso se estableció una identificación premeditada con ese "invento" de la Andalucía "quinteriana", que tanto éxito tenía en Madrid y que tan poco beneficio ha reportado a la identidad cultural contemporánea de los andaluces. Tanto en el caso de Guadalema como en el de San Ignacio del Viar (Alcalá del Río, 1954), el arquitecto Aníbal González Gómez consiguió dos buenos ejemplos de inspiración tradicional sin sucumbir al efecto "decorado" tan habitual en los ejercicios de costumbrismo arquitectónico. La iglesia de Guadalema podría ser un típico templo sevillano del siglo XVIII, aunque con la contradicción implícita de haber sido construida en la segunda mitad del siglo XX. A finales de la década de los cuarenta entran al servicio del INC una generación de nuevos arquitectos, formados ya en el Movimiento Moderno, que van a cuestionar el uso del costumbrismo en la creación de los nuevos pueblos de colonización. Encabezados por José Luis Fernández del Amo, estos arquitectos consideraron que el establecimiento de prototipos tradicionalistas conducía a la generalización de "falsos históricos", a una suplantación de la multiforme tradición cultural de los pueblos preexistentes por modelos preestablecidos que sólo representarían copias estereotipadas de los mismos y que, en definitiva, la nueva arquitectura debía de ser consecuente con su época. Frente a la estética del casticismo autóctono, que llevaba implícita el rechazo a las influencias exteriores, Fernández del Amo, y otros artífices como Alejandro de la Sota (Esquivel, 1952), Fernando de Terán, etc., ensayarán con la integración en una arquitectura funcional racionalista, basada en la extrema economía y simplicidad de las formas, de determinados conceptos vernáculos (se podía matizar el discurso, pero no negar la existencia arquitectónica de Gropius y Le Corbusier) como el uso de los materiales, el tratamiento de los muros o la disposición de los viarios (alternancia de calles para fachadas y callejones para postigos traseros), etc. El éxito, interior y exterior, que supuso la construcción del pueblo de colonización de Vegaviana (Cáceres. Fernández del Amo, 1954), entre otros, decantará definitivamente este conflicto, que no fue estético sino conceptual, entre la invención de un tradicionalismo como establecimiento de una imagen patriótica uniformada frente a la creación coherentemente contemporánea de nuevos núcleos urbanos. Esta dialéctica tuvo especial repercusión en la construcción de las iglesias de estos pueblos, donde Fernández del Amo se rodeó de incipientes artistas contemporáneos que desarrollaron en la medida de lo posible propuestas de vanguardia que no siempre fueron bien recibidas por las autoridades civiles y eclesiásticas, hasta el punto de que algunos obispados fueron reticentes a consagrar determinados templos e incluso se instó a la eliminación de programas iconográficos que habían sido realizados por artistas de primer nivel como Pablo Serrano o Millares. El concepto de integración de las artes desarrollado en estos edificios propició la experimentación artística en la realización de altares, vidrieras, pilas bautismales y demás mobiliario litúrgico. A este contexto patrimonial tan apasionante perteneció el desaparecido mural del Espíritu Santo que el artista Antonio Hernández Carpe realizó para la iglesia de Maribáñez. De los trescientos pueblos de colonización que se construyeron en toda España por el INC, José Luis Fernández del Amo realizó directamente el diseño de doce y entre ellos la colaboración en las viviendas, los espacios públicos y la iglesia de El Trobal, edificio que aunque ya modificado deberíamos aprender a valorar por lo que supone de coherente hito arquitectónico en la colonización de la marisma, proceso histórico que también deberíamos entender como la transformación más importante de toda nuestra historia contemporánea. No conozco, al día de hoy, el interior de esta iglesia para la que el artista Antonio Suárez también realizó, en principio, un programa iconográfico compuesto por un viacrucis y murales para el presbiterio y baptisterio (información del profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena Miguel Centellas), que esperamos, que deseamos, que reivindicamos, que existan todavía. Afortunadamente, en Los Palacios y Villafranca, sacrificado ya el interesante edificio funcionalista del colegio Baquero, se ha adecentado, y empieza a ser valorada como referente cultural (es decir, como patrimonio), la torre del antiguo depósito de aguas, edificio que ejemplifica en el pueblo matriz este radical proceso de transformación ocurrido hace escasamente cincuenta años, pero sin el cual no sería posible entender la realidad social que hoy somos. Sin agua dulce, ya sea para beber o regar, no existirían los nuevos pueblos de la marisma. Como en todas las poblaciones de llanura, y la antigua Albina del Salado era la llanura extrema, El Trobal carece inevitablemente de un perfil arquitectónico característico; por eso, para contrarrestar la profunda horizontalidad, Jesús Ayuso Tejerizo y José Luis Fernández del Amo levantaron esa torre de prisma tan alto y tan puro. Fernando Bejines Rodríguez. Nota: Ilustraciones en páginas siguientes. Ilustraciones Cartel de iniciativa ciudadana con motivación patrimonial en el pueblo de Maribáñez. Fachada de la iglesia de Maribáñez, con el mural original completo. Foto: M.Ballesta, 1972. Mural del Espíritu Santo de la Ig Iglesia de Maribáñez, obra del artista Antonio Hernánd ndez Carpe (detalle). Estado de conservació ción a mediados de los años noventa. Actualmente desap aparecido. Mural cerámico de Antonio Hern ernández Carpe en el presbiterio de la iglesia del pueblo lo de colonización de Rosalejo (Cáceres) Pueblo de colonización de Vegaviana (Cáceres). Declarado Bien de Interés Cultural (Conjunto Histórico) Foto: Kindel. Fuente: Revista de Arquitectura, nº 192. 1974. Iglesia de Guadalema de los Quintero. Foto ABC Sevilla 27/07/2013. Proyecto inicial de orde rdenación para la plaza de la iglesia del pueblo de El Tro robal. INC. Pla laza e Iglesia de El Trobal (1970 apx.). INC. Torre del antiguo depósito de aguas. Los Palacios y Villafranca. 2013 (F.Bejines).