INVE MEM 2013 127915

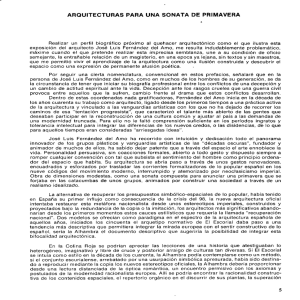

Anuncio